コラム

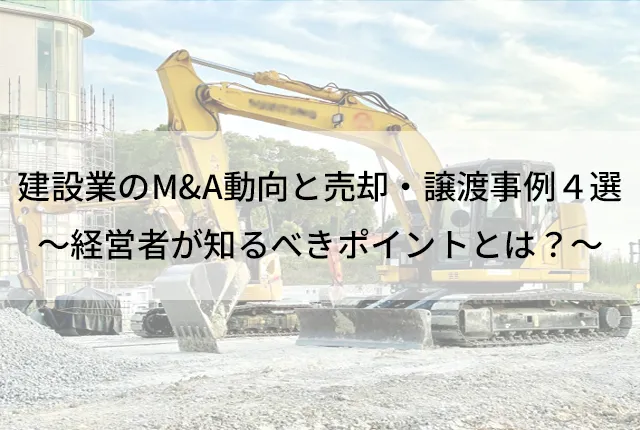

【2025年最新】建設業のM&A動向と売却・譲渡事例4選

~経営者が知るべきポイントとは?~

建設業界のM&A動向や、中小企業がM&Aを検討する際のメリット、成功のためのポイントを実際の売却・譲渡事例を踏まえながら当センターのアドバイザーが解説します。

「後継者不在で事業を今後どうするか悩んでいる…」

「管理は大手に任せて現場に入りたい…」

「別の事業に注力したい…」

など事業についてお悩みの建設業経営者の皆様のお力になれましたら幸いです。

建設業界の現状

建設業界の市場環境と構造

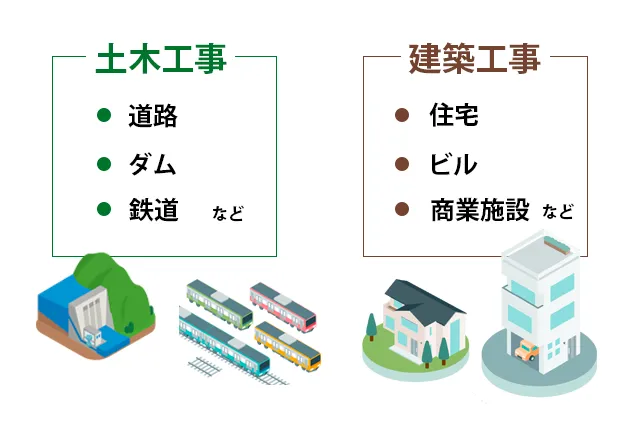

建設業界は、建築物やインフラの建設を通じて社会経済を支える基幹産業です。国土交通省の見通しによると、2024年度の建設投資額は前年度比2.7%増の73兆200億円と予測されており、国内経済活動の約1割を占める巨大な市場です。建設工事は大きく「土木工事」と「建築工事」に大別され、それぞれ道路、ダム、橋梁などのインフラ整備と、住宅、ビル、商業施設などの建物建設を担います。

出典:国土交通省 令和6年度(2024年度) 建設投資見通し 概要

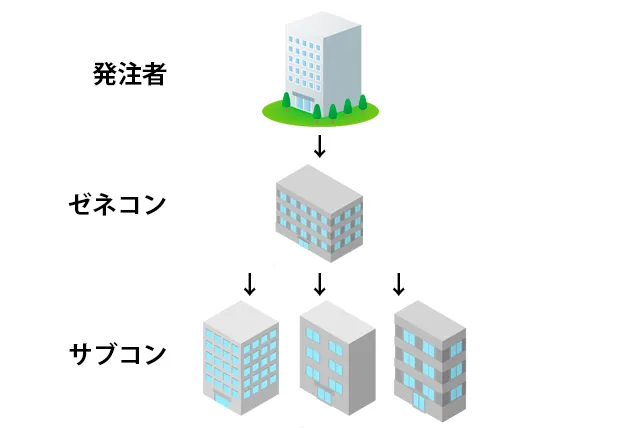

業界の構造としては、発注者から直接工事を請け負うゼネコン(総合建設業者)と、専門工事を請け負うサブコン(職別工事業者)による重層的な下請け構造が特徴です。また、建設業を営むには 「建設業許可」 が必要であり、公共工事においては入札制度が導入されています。

建設業界の課題

建設業界は、複数の深刻な課題を抱えています。良く課題として挙げられる下記項目のほかにも企業や事業ごとに課題は様々です。

人手不足・高齢化

建設業就業者数はピーク時から約30%減少し、55歳以上が全体の約36%、29歳以下が約12%と高齢化が顕著です。技術やノウハウの継承が困難になり、事業継続に大きな影響を与えています。

事業承継問題

中小企業が多数を占める建設業界では、経営者の高齢化に伴う後継者不在が深刻です。帝国データバンクの調査によると、建設業界の後継者不在率は59.3%と高く、黒字廃業のリスクが高まっています。

実際に倒産件数も過去最多となっており、問題の深刻さがうかがえます。

デジタル化遅延

他産業と比較してデジタル技術の導入が遅れており、BIM/CIM、ICT建機の活用、情報共有プラットフォームの導入などが課題です。生産性向上や若手人材確保のためにはDX化が不可欠とされていますが、経営者が高齢化しておりデジタルに疎い場合など一筋縄ではいきません。

資材価格・人件費の高騰

世界的な需要増、供給網の混乱、人手不足などを背景に、建設資材価格や人件費が高騰し、企業の収益を圧迫しています。

建設業界でM&Aが活発化する背景

建設業界は、長年にわたる人手不足や高齢化、事業承継問題、そしてデジタル化の遅れといった課題に直面しています。これらの課題解決の有効な手段として、近年M&Aが活発化しており、2025年以降もこの傾向は続くと予想されます。特に、異業種からの参入やDX化への対応を目的としたM&Aが増加傾向にあり、市場の再編が加速しています。

建設業M&Aが活発化する背景①~事業承継問題と人口減少

建設業界では、経営者の高齢化と後継者不在が深刻な問題となっています。長年培ってきた技術やノウハウが失われることや、地域経済の活性化が失われることを避けるため、M&Aが事業承継の有効な手段として注目されています。人口減少に伴う国内市場の縮小も、M&Aを促進する要因の一つです。

建設業M&Aが活発化する背景②~地方中小建設会社の課題

地方の中小建設会社は、都市部に比べて人手不足がさらに深刻化し、新たな人材確保や技術投資が困難な状況にあります。人材不足で専任技術者や管理責任者の確保が難しく許認可の維持が困難となることで廃業に追い込まれるケースなどもあります。

また、都市部と地方の業績格差も拡大しており、地方企業が事業を継続していくためには、M&Aによる経営基盤の強化や大手企業の傘下入りが有効な選択肢となっています。

建設業M&Aが活発化する背景③~新規事業・エリア拡大戦略へのM&A活用

買手企業にとっては、M&Aは新規事業への参入や事業エリアの迅速な拡大を実現するための戦略的な手段です。ゼロから新しい市場で営業基盤を築くには時間とコストがかかりますが、M&Aによって既存の事業基盤や顧客ネットワーク、許認可、有資格者などを一括で獲得できます。これにより、競争力を強化し、成長を加速させることが可能になります。

建設業M&Aのメリットとデメリット

建設業におけるM&Aは、売手となる経営者や中小企業にとって多くのメリットをもたらします。

【売手のメリット】

~人材確保・事業承継・資金調達~

・事業承継問題の解決:後継者がいない場合でも、信頼できる買手に事業を引き継ぎ、事業の存続を図ることができます。

・従業員の雇用維持:廃業を回避し、従業員の雇用を継続できるため、長年苦楽を共にしてきた社員の生活を守れます。

・創業者利益の獲得:株式や事業を売却することで、オーナー経営者はまとまった売却資金を得て、引退後の生活資金や新たな挑戦への資金に充てられます。

・個人保証の解除:経営者が会社の借入金に対して行っていた個人保証から解放され、個人的なリスクを解消できます。

・人材確保:大手企業の傘下に入ることで、採用活動がしやすくなり、若手人材や有資格者の確保につながります。

・資金調達:買手企業からの資金援助により、設備投資や技術開発など、自社だけでは難しかった成長戦略への投資が可能になります。

~技術・ノウハウ・新規参入効果~

・技術・ノウハウの獲得:買手企業の持つ専門技術やノウハウを活用することで、自社の技術力を向上させ、提供できるサービスの幅を広げられます。

・新規参入効果:資金力やネットワークを持つ企業の傘下に入ることで、これまで参入が困難だった市場や事業分野への進出が可能になります。

・規模の経済効果:統合により資材の共同購入や間接業務の効率化が進み、コスト削減や収益改善が期待できます。

・ブランド力・信用力の強化:大手企業との連携により、ブランド力や社会的信用が向上し、新たな顧客や大型案件の獲得につながります。

M&Aにはメリットがある一方で、建設業界特有の注意点も存在します。メリットだけでなく注意点にも目を向けておくことで、後悔しないM&Aができるようになります。

【M&Aの注意点】

・経営管理責任者の確保:建設業許可の維持には、適切な経営管理責任者の配置が不可欠です。オーナー経営者が退任する場合、後任の確保が課題となります。

・許認可・資格の引き継ぎ:M&Aスキームによっては建設業許可の引き継ぎ方法が異なるため、空白期間が生じないよう、適切な手続きと専門家への相談が不可欠です。有資格者の有無や更新状況も確認が必要です。

・進行中案件の引き継ぎ:M&A時に進行中の工事案件がある場合、発注者との合意形成や費用負担の明確化など、丁寧な引き継ぎが求められます。

上記の注意点はすべてM&Aを進める過程で、売手と買手がしっかりと事前にすり合わせを行うことで防ぐことができます。ただ、初めてM&Aを経験する売手にとっては、どのような論点がどのタイミングで発生するのかを予測するのは難しい場合があります。依頼するM&A仲介会社が、建設業界でのM&A実績や経験を豊富に持っているかを確認しておくと、的確な助言を受けやすくなるためおすすめです。

建設業M&A売却・譲渡成約事例

建設業界では、後継者不在、事業拡大、技術獲得、エリア拡大など様々な目的でM&Aが実施されています。ここでは、建設M&A支援センターで実際に譲渡を成功された経営者の皆様のインタビューをご紹介します。

【内装工事業のM&A成約事例】

資金調達に課題がある中、若い経営者との出会いで新たな一歩を踏み出せた事例

内装工事業をはじめ、輸入建材の卸売りなどを展開する会社を経営されていた佐藤様。リーマンショック、コロナと輸入自体が困難を極める中で事業の縮小を進めて生き残ってきましたが、年齢を感じてM&Aを決断されました。最初はお知り合いへの譲渡を検討していたものの、途中で断念。弊社をご利用頂いたことで、素晴らしい相手と出会うことが出来た、とおっしゃっていただきました。M&Aに至る経緯や決断の理由をお話しいただきました。

インタビューを読む

【電気工事業のM&A成約事例】

M&Aで後継者不足を解決した成約事例

電気工事業の会社を経営されてきた望月様。ご兄妹で事業をスタートされて大変な時期も乗り越えながら30年以上運営されてきましたが、後継者不足をご理由に譲渡をご決断されました。M&Aに至る経緯や譲渡先を決められたご理由をお伺いしました。

インタビューを読む

【管工事業のM&A成約事例】

リーマンショックから立ち直りに苦悩されていた2代目社長がグループインで新たな一歩を踏み出す

2代目として建設業を承継された中村様。採用難、資金繰りの厳しさなどを乗り越えて運営をされていました。次のチャレンジを心待ちにされている中村様にM&Aについてお話を伺いました。

インタビューを読む

【建設業のM&A成約事例】

M&Aで後継者不足を解決し、従業員の雇用を守った成約事例

2代目として建築業を承継された星野様。長年運営されていらっしゃいましたが、後継者不足をご理由にM&Aを選択されました。経営時のお悩みや譲渡後の心情についてお話をお伺いいたしました。

インタビューを読む

成功する建設業M&Aのポイント

M&Aを成功させるためには、事前の準備と注意点の把握が不可欠です。先ほどお伝えした注意点に加え下記項目を確認しておきましょう。

ポイント①~企業価値の把握~

譲渡企業は、保有する技術力、有資格者の数、顧客基盤、安定的な受注実績、特定の許認可などを明確にし、自社の強みを最大限にアピールできるように準備します。同時に、後継者不在や財務課題などの弱みも客観的に把握しておく必要があります。

また、企業価値をあらかじめ診断しておくことで、売却時の価格や条件に対する判断軸が明確になり、後悔のないM&Aにつながります。

各社M&A仲介会社が提供する無料簡易査定サービスを利用することで自社の売却価格の目安を知ることができますので是非試してみてください。

【当センターの売却価格査定サービス】

どのくらいの譲渡額が付くのか、60秒で簡単無料査定!

売却価格は、企業の財務状況、収益性、将来性、保有する資産(有形・無形問わず)などによって大きく変動します。時価純資産に営業利益(EBITDA)の数年分を加算する評価方法が一般的ですが、中小企業の場合は特に人材や地域での信頼度といった無形資産である「のれん」の評価が重要となります。

ポイント②~適切な買手・売手選定~

M&Aは適切な買手・売手との出会いがあってこそ成立するため、売手の場合はその買手に事業を任せられるのか、買手の場合は売手事業とのシナジー効果を検討することがポイントとなります。

事業エリア拡大、人材獲得、新規分野進出、事業承継など、M&Aを行う目的を明確にすることで、理想的な買手(または売手)の条件を具体化できます。

買手は、買収対象企業との間でどのようなシナジー効果(コスト削減、売上増加、技術力向上など)が期待できるかを具体的に検討し、自社の成長戦略に合致する相手を選定します。売手も、自社の事業や従業員を理解し、成長させてくれる相手を選ぶことが重要です。

ポイント③~仲介会社や専門家の活用~

M&Aは、法務、財務、税務、労務など多岐にわたる専門知識を必要とする複雑なプロセスです。建設業界のM&Aでは、業界特有の事情に精通した専門家(M&A仲介会社、ファイナンシャルアドバイザー、弁護士、公認会計士、税理士など)のサポートが不可欠です。

M&A仲介会社は適切な相手探し、企業価値評価、交渉戦略の立案、デューデリジェンスの実施支援、契約書の作成、などM&Aプロセス全体にわたるアドバイスと実務サポートを提供します。特に、建設業界の特性や市場動向を深く理解しているアドバイザーを選ぶことで、よりスムーズで効果的なM&Aが実現できます。

まとめ

建設業界のM&Aは、今後も活発に推移すると予想されます。事業承継問題の深刻化、働き方改革への対応、DX化の推進といった課題が、M&Aを避けて通れない経営戦略の一つとして位置づけています。特に、中小規模の建設会社にとっては、M&Aが事業存続と成長の重要な選択肢となるでしょう。

M&Aを成功させるためには、自社の現状を正確に把握し、明確な目的意識を持って戦略を立て、信頼できる専門家のサポートを得ながら慎重に進めることが重要です。

不安なことや分からないことがございましたら、建設業界特化のM&A仲介サービスを提供している当センターに是非ご相談ください。

\建設業界のM&Aについてお悩みの方はこちらから/